Забудьте всё о традиционном театре: почему постановка об Эйнштейне стала событием сезона

Главный герой здесь — Свет. Он рисует вселенные и оживляет тени. Обзор спектакля-инсталляции, который стирает границу между наукой и театром.

В театральной вселенной «Karlsson Haus» не ищут простые сюжеты и готовые ответы. Новый спектакль «Эйнштейн, что нам светит?» — блестящее тому подтверждение. И жители Владивостока смогли в этом убедиться, придя на постановку родом из Санкт-Петербурга.

Спектакль детский, но мысли, заложенные в нём — отличный повод для размышления взрослому зрителю. Это не биографическая драма о жизни гениального физика и не скучный урок о теории относительности. Постановка сравнима с поэмой, в которой раскрываются размышления о времени, памяти, свете и тенях, которые мы отбрасываем в прошлое и будущее.

«У нас есть миссия, но её сложно передать простыми словами. Мы — команда единомышленников, существующая в едином поле. И это поле наполнено событиями, которыми хочется поделиться со всем миром. Задачей становится не воспитание юного зрителя, а разговор с ним на равных: задавать вопросы, которые могут волновать, и вместе искать ответ», — поделилась с нами Олеся Кренская, заместитель директора театра Karlsson Haus.

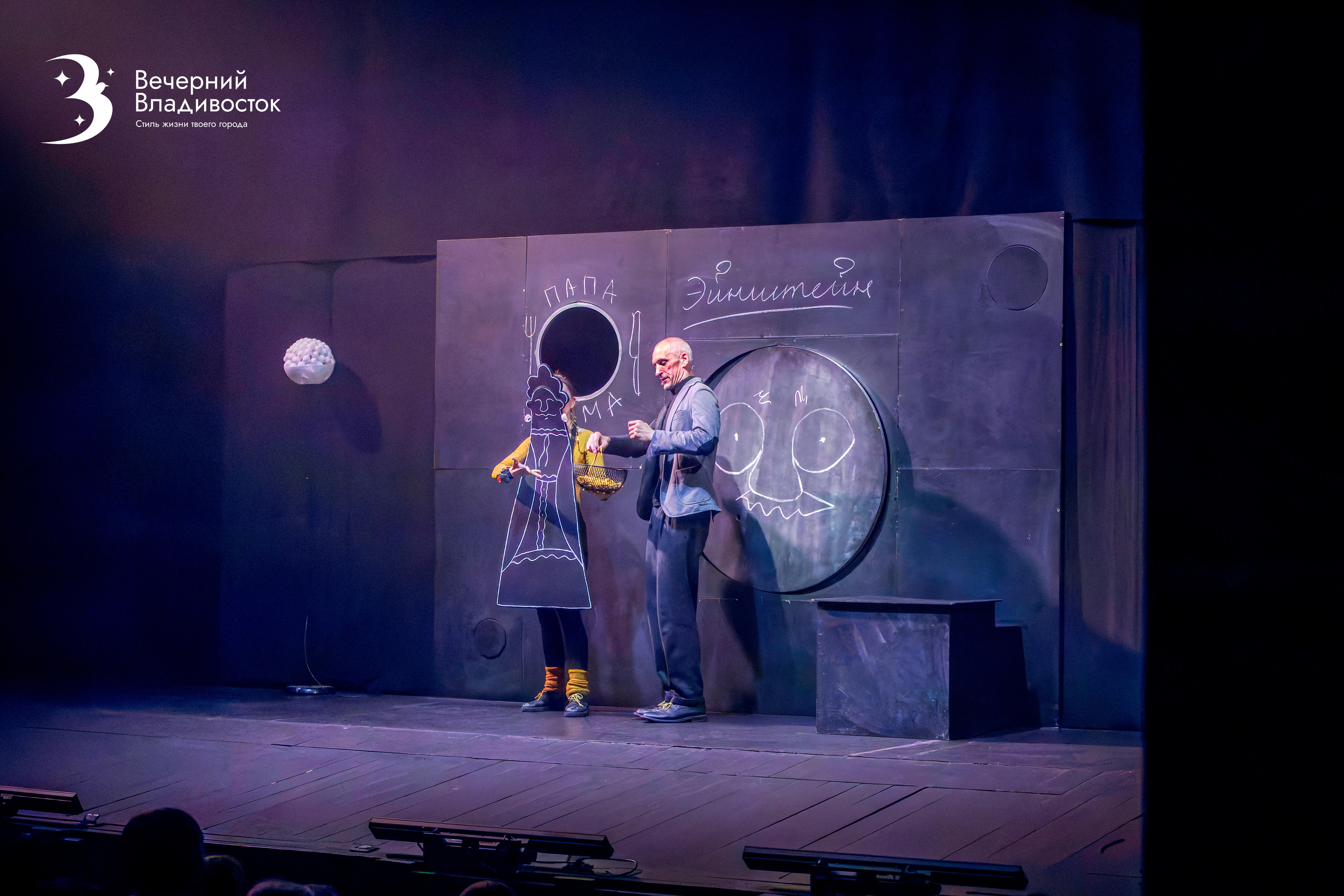

Подход режиссёра и всей команды — отказ от прямолинейности. Альберт Эйнштейн здесь — не персонаж в парике с взъерошенными волосами, а скорее концепция, точка отсчёта. Цитаты, теории и мифы, окружающие легендарную фигуру физика, становятся материалом для создания сложной театральной ткани. Спектакль задается не вопросом «Кем был Эйнштейн?», а скорее «О чём заставляет нас думать его наследие сегодня?».

Создатели погружают зрителя в мир, где физические законы переплетаются с человеческими эмоциями. Скорость света измеряется скоростью воспоминаний, а искривление пространства и времени метафорически отражается в изломах нашей собственной памяти и восприятия.

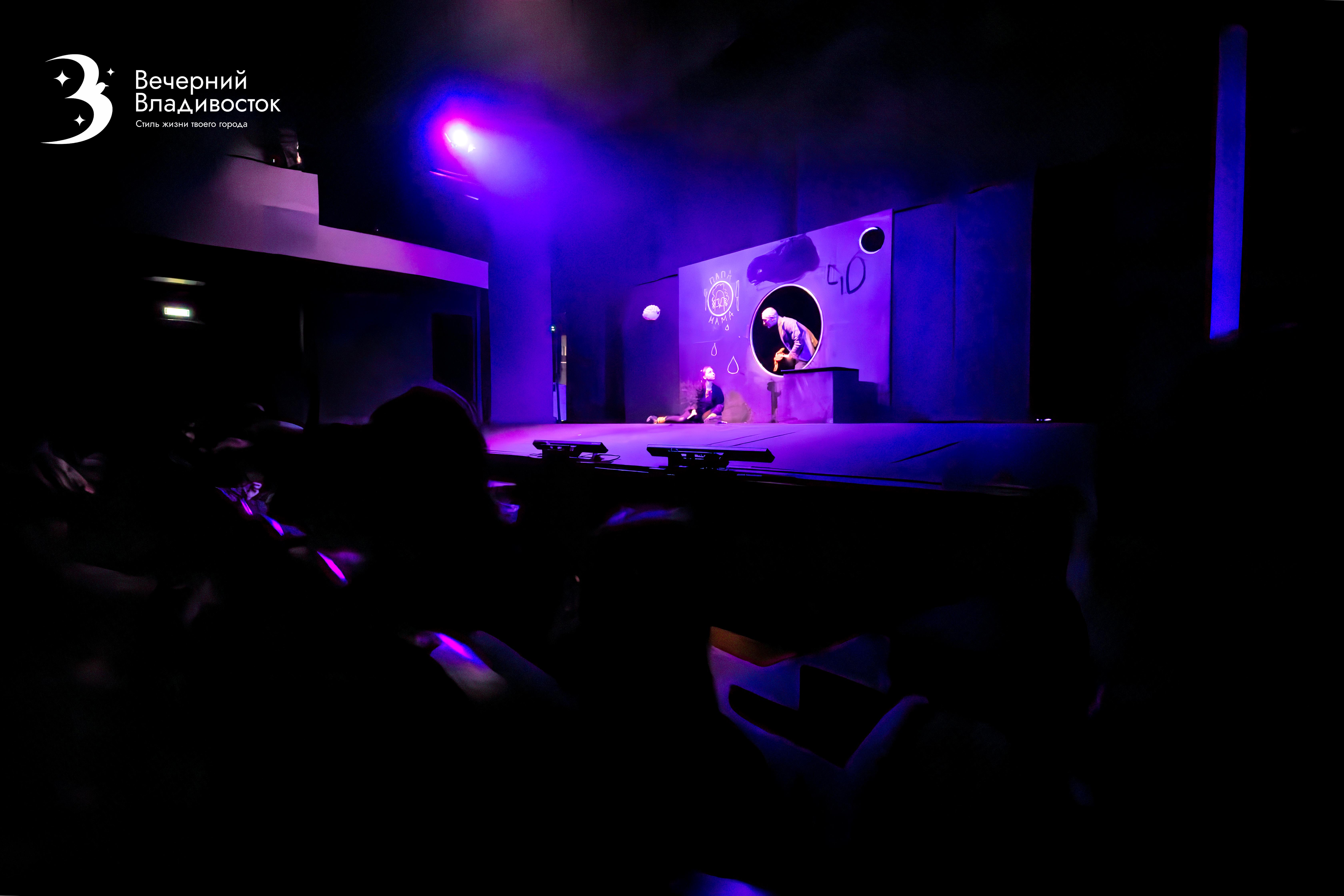

Главным героем сцены по праву становится Свет. Художники создают магию: лучи рассекают темноту, рисуя геометрические фигуры, оживляют предметы, создают целые вселенные и так же мгновенно их уничтожают. Свет здесь — это и инструмент познания, и символ знания, которое одновременно озаряет и ослепляет.

Неотъемлемая часть спектакля — видеоинсталляции и теневые проекции. Старые архивные кадры, чертежи, абстрактные образы сплетаются в гипнотический визуальный ряд. Тени актеров — то гигантские, то крошечные, живут своей собственной жизнью, рассказывая историю одну за одной.

Звуковое пространство спектакля — это отдельное произведение искусства. Электронная музыка, акустические помехи, тишина, обрывки голосов — акустика не сопровождает действие, а ведёт его, создавая то тревожное, то меланхоличное настроение.

Актёрская работа строится на пластике и точном движении в этом заранее выстроенном пространстве света и тьмы. Тела на сцене становятся частью инсталляции — проводниками между сложной научной мыслью и зрительским чувством.

«Эйнштейн, что нам светит?» — это спектакль-переживание. От него не стоит ждать традиционной истории с завязкой и развязкой. Это погружение в состояние, медитация. Он обращается не к рациональному уму, а к эмоциям и подсознанию.

После финальной точки зритель выходит не с чёткими выводами, а с ощущением причастности к чему-то масштабному. С чувством тихого трепета перед величием неизвестного и благодарности за ту красоту, которая рождается на стыке науки и искусства.

Кому стоит смотреть? Тем, кто устал от традиционного театра и ищет нового языка. Тем, кто готов не быть пассивным наблюдателем, а стать со-творцом, додумывая увиденное. Тем, кого влекут эксперименты, и кто не боится задавать большие вопросы, даже не надеясь получить на них простые ответы.

Фото: Сергей Копьев