Древний тренд осознанности — почему гравюры укиё-э снова в моде?

Задолго до появления соцсетей японские гравюры укиё-э выполняли ту же роль — показывали идеальную жизнь. Только вместо лайков японцы получали нечто большее.

На стыке эстетики и философии нас ждёт встреча с укиё-э — искусством японской гравюры, которое стало источником вдохновения для современного образа жизни, основанного на простоте, символизме и умении видеть прекрасное в мгновении.

Само название «укиё-э» (浮世絵) переводится как «картины плывущего мира». Зародившись в период Эдо (XVII–XIX вв.), это искусство было голосом нового городского сословия — зажиточных купцов и ремесленников. В отличие от аристократической живописи, воспевающей вечность, укиё-э прославляло сиюминутные радости: театр, красавиц из «весёлых кварталов», цветение сакуры и любование луной.

«На протяжении полутора веков гравюра укиё-э была одним из главных выражений японской национальной художественной традиции. В конце XVII века она заняла прочное место в жизни Японии и практически полностью вытеснила все остальные направления живописи и графики.

Укиё-э стала первым видом искусства, доступным массовому потребителю: ее низкая цена и возможность тиражирования позволили простым людям приобщиться к миру искусства. Гравюры также помогали горожанам быть в курсе свежих веяний моды и последних событий», — приводится уточнение в книге «Укиё-э. Искусство японской гравюры».

Техника создания гравюры была подобна современному коллаборативному проекту: художник придумывал эскиз, резчик в точности переносил его на деревянные доски, а печатник подбирал краски и создавал конечный оттиск. Это было искусство тиража, доступное многим, — своего рода «социальные сети» эпохи Эдо, отражавшие её главные тренды и идеалы.

Зачастую основными героинями сюжетов служили бидзингга — японские куртизанки и гейши, красавицы, которые одним своим видом задавали правила стиля и красоты. Художники воспевали не только их внешность, но и изящные манеры, сложные причёски и роскошные кимоно. Работы Китагавы Утамаро и Утагавы Кунисады — настоящий гимн женской грации.

«Особый интерес к театру и портретам красавиц был связан с бурным развитием городов и ростом городского населения, в первую очередь Эдо. К концу XVIII века Япония стала одной из самых урбанизированных стран мира.

Миграция в города, особенно большие, была обусловлена экономическими причинами: одно только сельское хозяйство больше не могло прокормить людей. Активное переселение в крупные города способствовало развитию и культурной жизни в среде горожан, и разных вариантов досуга, в том числе увеселительных заведений и кварталов, самым известным из которых и единственным одобренным сёгунатом считался квартал Ёсивара в Эдо.

Девушки из квартала Ёсивара были не только красивы, но и образованны, обладали изящными манерами и утонченным вкусом и становились музами большого количества мастеров укиё-э. Портреты красавиц также помогали владельцам увеселительных заведений рекламировать предоставляемые услуги.

Часто художникам заказывали серии со сравнительными портретами куртизанок, известные как курабэ или авасэ. Перебирая отпечатанные листы, можно было сравнить разных красавиц между собой, выявить их достоинства и недостатки,» — рассказывается в книге «Укиё-э. Искусство японской гравюры».

Наравне с гейшами художники любили изображать актеров театра Кабуки, где все женские роли исполнялись мужчинами, которые подражали женщинам не хуже них самих. Звёзды сцены были кумирами публики. Гравюры отражали их в самые драматические моменты спектаклей, гиперболизируя эмоции и позы. Утагаву Кунисада можно было сравнить с фотографом, который фиксирует самые интересные моменты театра на листе бумаги.

На этих гравюрах оживали легендарные самураи прошлого и персонажи военных эпопей. Они служили напоминанием о доблести и кодексе чести.

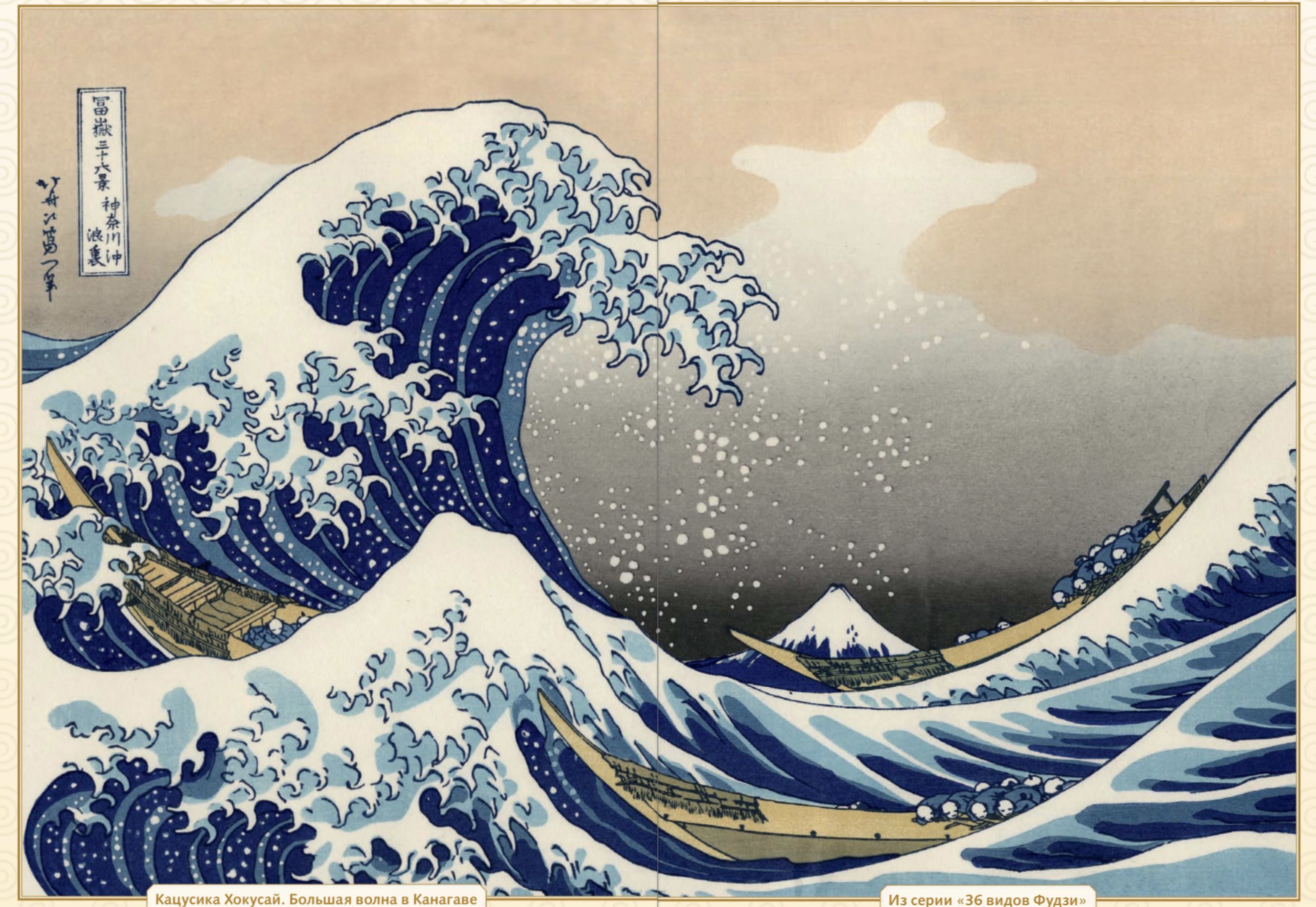

Пейзажи Страны восходящего солнца до сих пор поражают зрителя своей философичностью и символизмом, будучи аккуратно начертаными на листе бумаги. Расцвет этого жанра связан с именами Кацусики Хокусая («Большая волна в Канагаве») и Утагавы Хиросигэ («100 знаменитых видов Эдо»). Они показали, что природа — не просто фон, а главный действующий герой, полный величия и гармонии.

Каждая гравюра — это зашифрованное послание. Японцы того времени с лёгкостью читали эти визуальные коды. Когда мы говорим о сезоне года, то тут легко можно провести ассоциации: снег означал зиму, цветущая сакура — весну, ирисы — начало лета, а алые клёны — осень.

Философия «плывущего мира» удивительно созвучна современным поискам осознанности. Это напоминание о том, что жизнь мимолётна, а потому ценно каждое её мгновение. Наслаждаться чашкой чая, любоваться закатом, находить красоту в несовершенстве (ваби-саби) — всему этому учит укиё-э.

Иллюстрации взяты из книги «Укиё-э. Искусство японской гравюры»