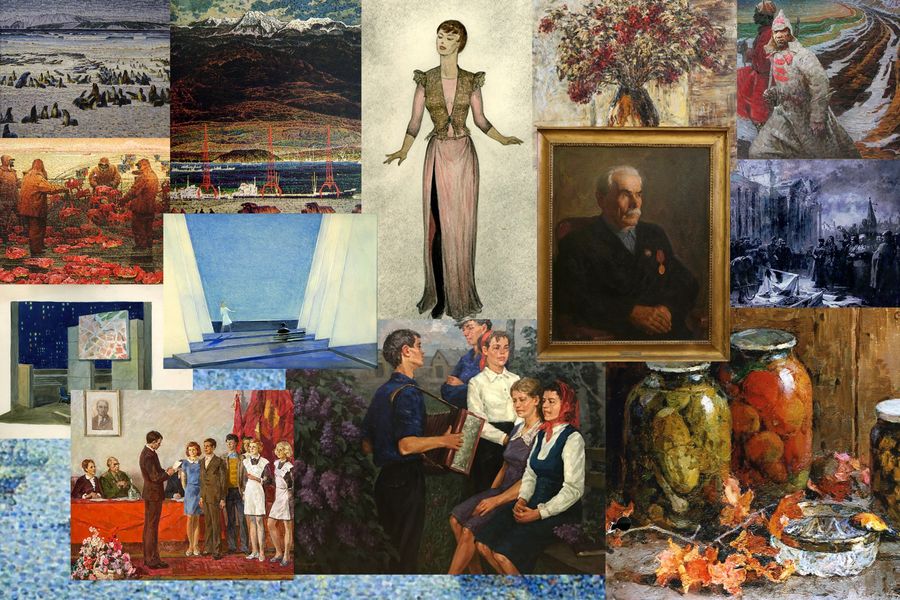

Опасное искусство 50-х — почему картины художников из Приморья боялись показывать в Москве

Шебеко, Арефин, Гончаренко — почему этих гениев Владивостока не показывают в учебниках по искусству? Подробности искала корреспондент «ВВ».

Владивосток — творческое сердце всего Дальнего Востока. Здесь рождаются стихи, музыка и яркие проекты. Город с его живописными улицами, энергичной молодежью и потрясающими пейзажами вдохновляет на творчество. Рассказываем о художниках, которые прославили Владивосток, запечатлев его душу на холстах. Их работы вошли в историю российской живописи.

Кирилл Шебеко

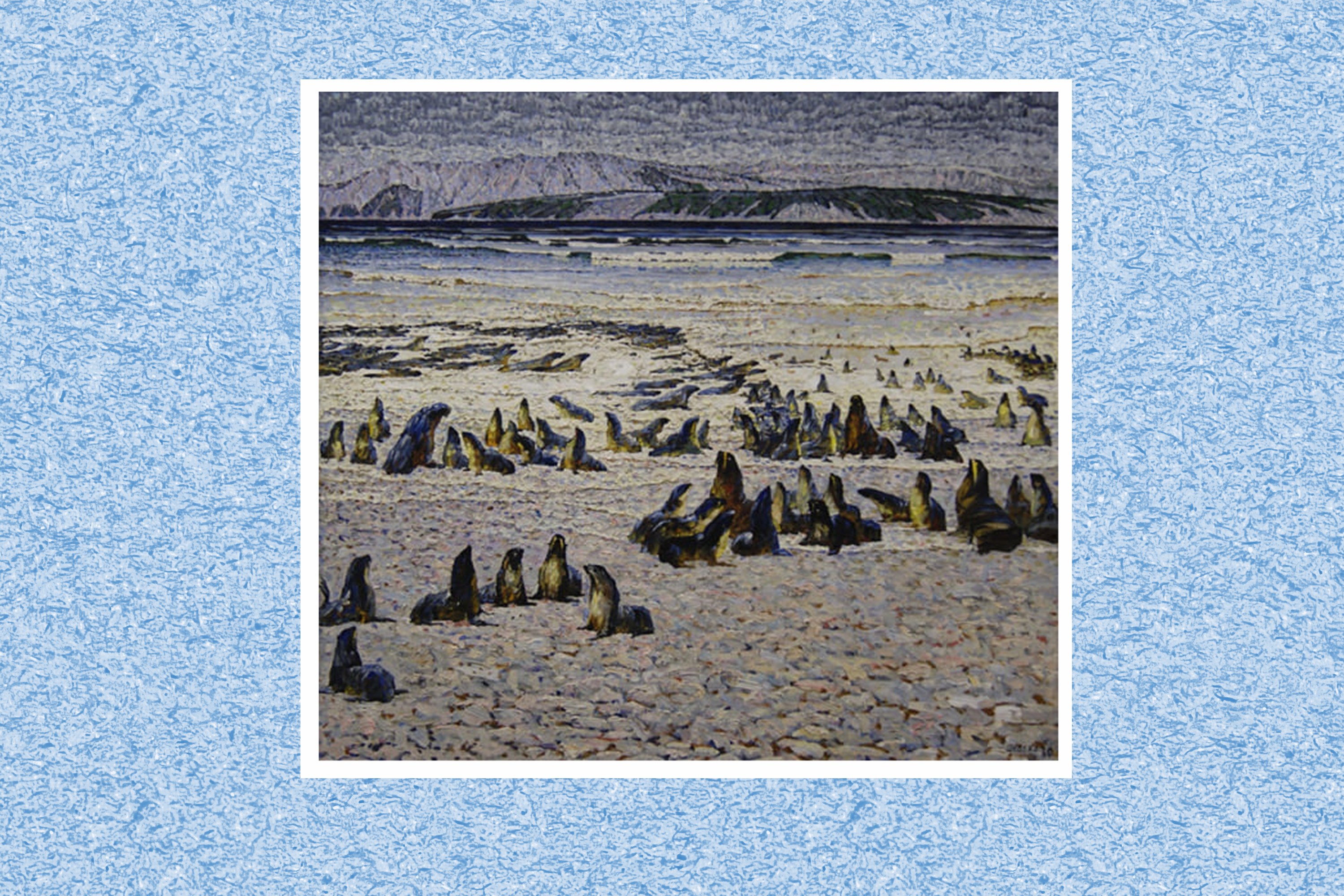

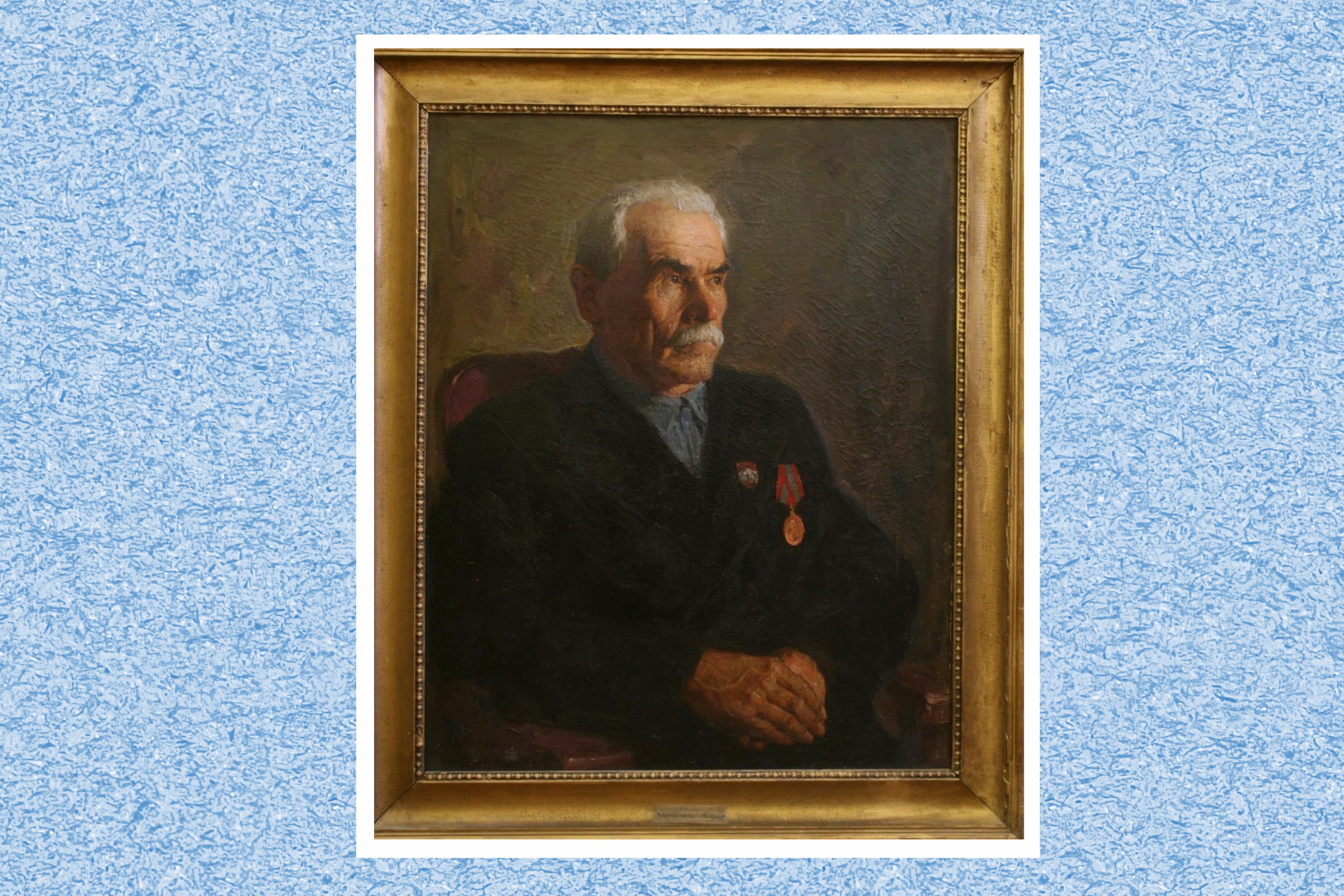

В художественных кругах СССР этого человека знал почти каждый. Первооткрыватель северной и дальневосточной темы в живописи XX века, человек, картины которого представлены в Третьяковской галерее, профессор Дальневосточной академии искусств. Награды и титулы Кирилла Ивановича можно долго перечислять – уж слишком велик его вклад в российскую живопись.

Родился будущий художник в селе Циммермановка Хабаровского края в 1920-м. В возрасте 20 лет поступил в Благовещенское художественное училище, а через год, в 1941-м, был призван в армию. Жестокость войны и таёжное воспитание закалили его характер. После Великой Отечественной он получил несколько орденов и инвалидность.

Несмотря на серьёзные испытания судьбы, Кирилл не озлобился на жизнь, а, наоборот, влюбился в неё ещё больше. После войны его ждало обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств в Ленинграде. А по итогам распределения живописец снова оказался на краю страны, но уже во Владивостоке.

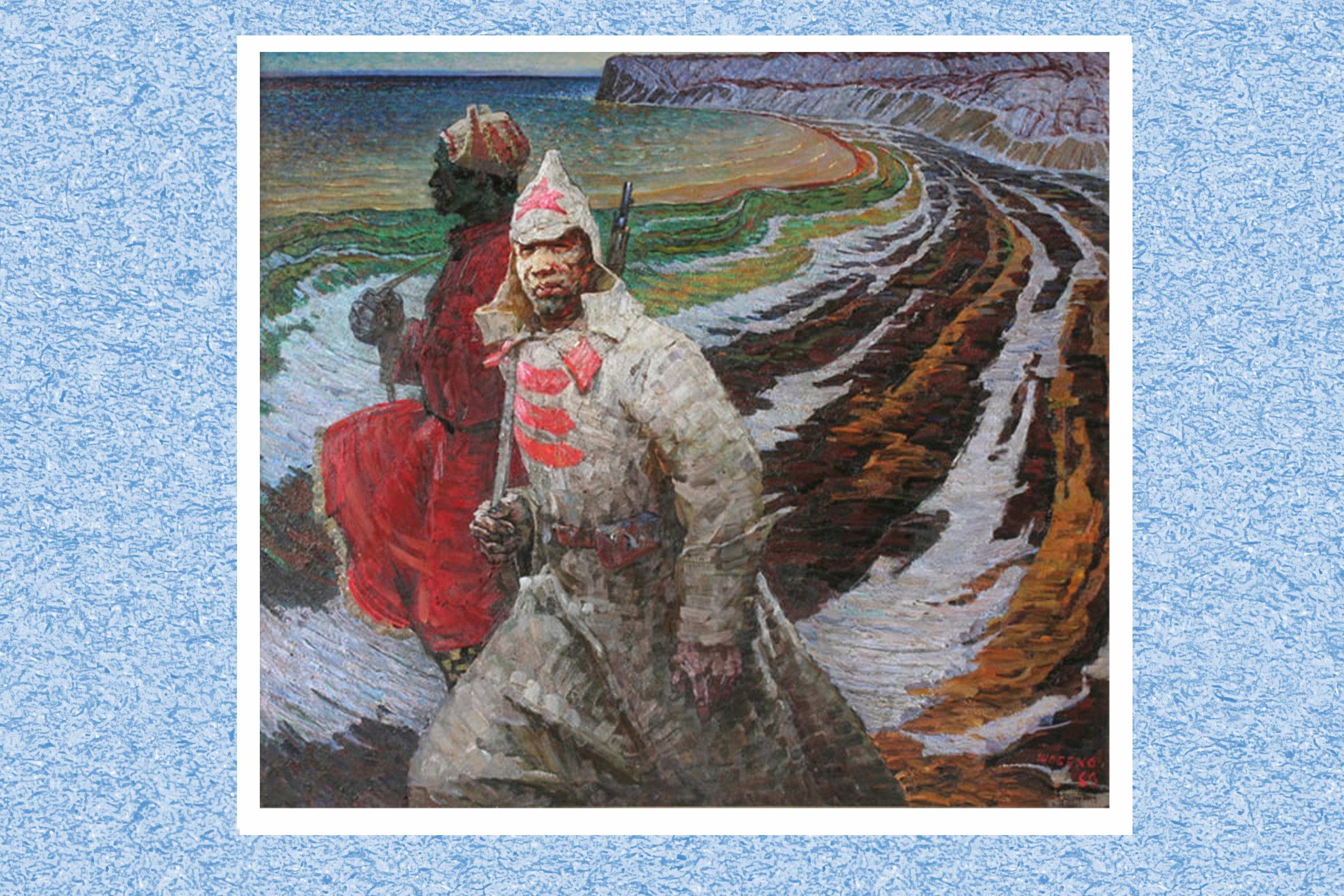

Дальневосточная живопись тогда не имела своих героев и великих имён. Кирилл Иванович стал одним из первых привлекать внимание к жизни отдалённых регионов. Художник буквально ходил по краю, открывая совершенно новые грани восприятия. Не забываем: на дворе 1950-е, а это значит, что в стране приветствуются только социалистический реализм с абсолютно «правильными» для Союза сюжетами. Кирилл Иванович сначала придерживался каноничных вариантов: обращался к историческому прошлому — писал работы, посвящённые капитуляции Германии и первому патрулю на Чукотке.

Позже душа творца понеслась в пляс. Он начал создавать работы с акцентом на настоящую жизнь дальневосточников — без выдуманного пафоса, прикрас и восхваления. Этим они и цепляли зрителя. Такие реалистичные приёмы до Шебеко использовались только в Российской империи и Европе, поэтому Кирилл Иванович вполне мог оказаться в списке инакомыслящих. Однако живописец рискнул – и попал в самое яблочко. В его картинах не надо искать скрытые смыслы или что-то додумывать самому, ведь на холстах изображена сама жизнь. Какая она есть на самом деле.

К середине XX века Шебеко получил всероссийское и международное признание. Разработав уникальный стиль, он адаптировал французский пуантизм (точечная техника без смешения цветов) под дальневосточную эстетику, создав новое направление неопуантизма.

Степан Арефин

Художник, прославившийся камерными натюрмортами, передающими самые тонкие ощущения человека. Творец, чья жизнь неотделима от Приморского края. Многие годы он отдал работе в театре. Степан Арефин реализовывал все свои идеи: от костюмов и интерьеров, до афиш. Он настолько полюбился владивостокским театрам, что на название заслуженного художника РФ его выдвинула не организация художников, а театральный коллектив.

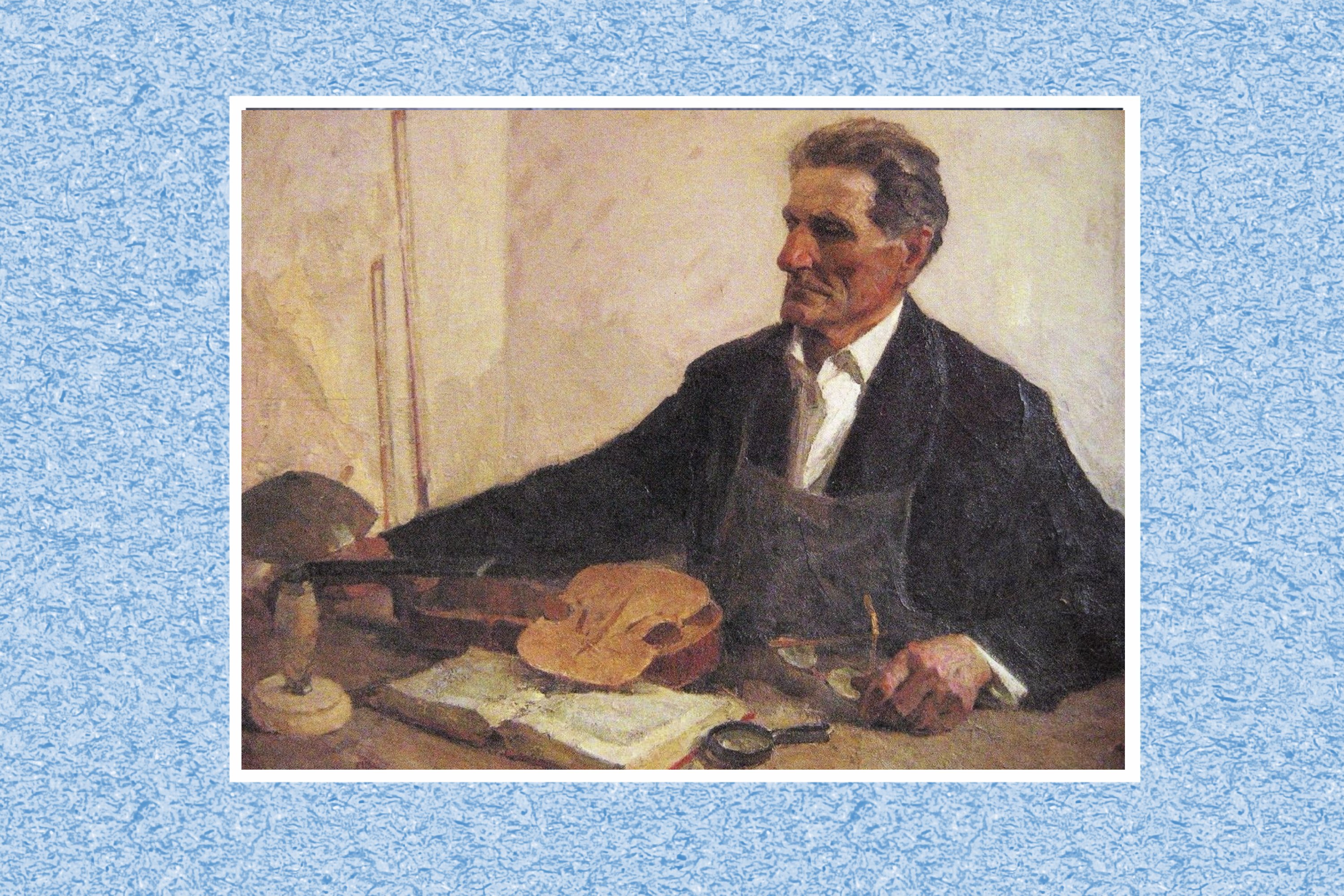

Родился Степан Фёдорович в Уссурийске в 1922-м году. Отец будущего живописца занимался созданием музыкальных инструментов, а брат сочинял музыку. Здесь и начались творческие и достаточно успешные шаги юного Степана. Одну из первых картин у него приобрёл Дальневосточный художественный музей. Арефин знал, в каком направлении двигаться, поэтому набирался опыта в студии военных художников, а позже Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина». Его взгляду так же пришлось столкнуться с социалистическим реализмом: яркие лозунги, посвящённые рабочим, учёным и всем двигателям прогресса — в советские годы на пике популярности. Однако Арефину было близко отражение другой действительности. Излюбленными жанрами стали для него камерные портреты и натюрморты. Он любил предавать значение даже самым мелким деталям, от того его картины и кажутся такими родными.

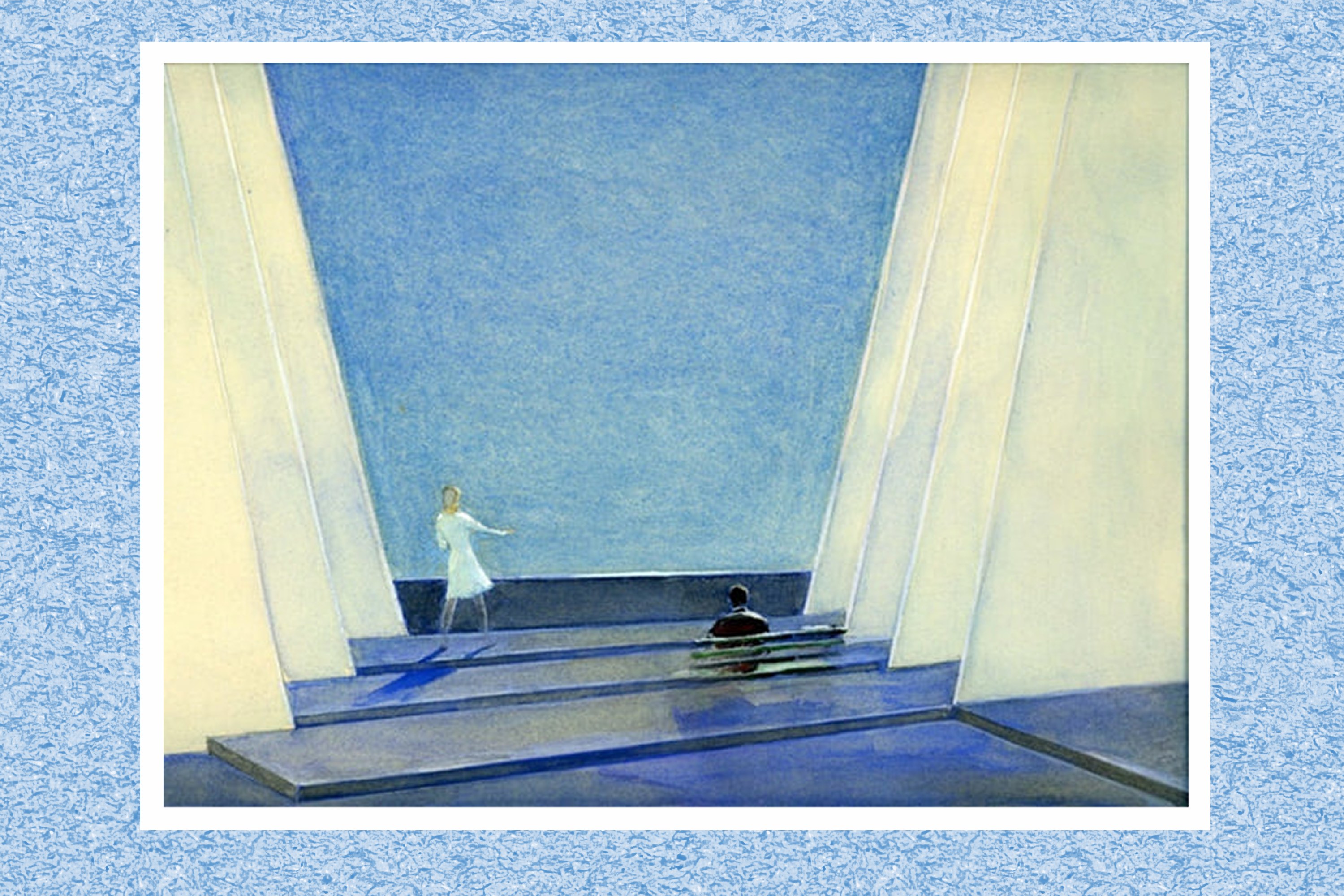

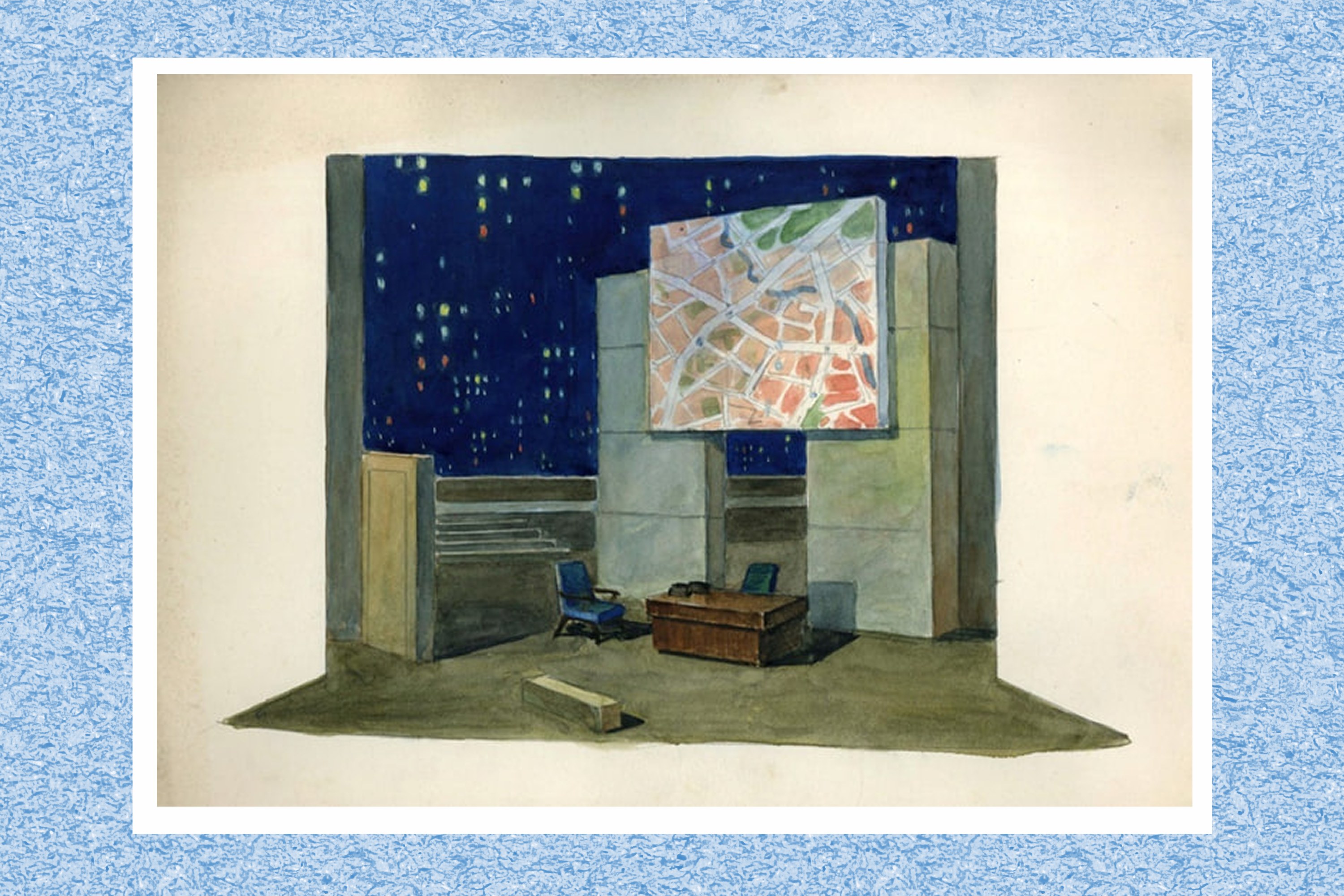

Арефин не рассчитывал связывать жизнь с театром, но, когда ему предложили создать несколько декораций, отказаться художник не смог. Театральный дебют был превосходным. За ним сразу последовал переезд во Владивосток. Степан Арефин оформил более 200 спектаклей, работая с произведениями Гоголя, Тургенева, Горького, Чехова, Булгакова, Шекспира и советских драматургов, чьи пьесы ставились во всех театрах страны. Он уделял внимание каждой детали, разрабатывал различные варианты костюмов и тщательно продумывал внешний вид сцены. Его декорации переносили во времени и в пространстве, оставляли незабываемый след в сознании.

Театр дал ему совершенно новый опыт. Он не мог бросить своих коллег, а когда всё-таки решился, ему уже было 75 лет. Степан Фёдорович снова вернулся к своим любимым небольшим картинам. Бытовая обстановка на его холстах превращалась в особенную, волшебную и уютную. До конца дней он проработал в своей мастерской, каждый день создавая шедевры.

Вениамин Гончаренко

Этот художник прибыл в Приморье издалека. Вениамин Алексеевич родился в 1929-м году в городе Кадеевка, Луганской области. Отучился в Одесском художественном училище и в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Его творчество, наоборот, крепкой хваткой схватилось за социалистический реализм. Вениамин Алексеевич изображал студентов, пионеров и рабочих и всё, что прославляло СССР. В этом жанре он стал настоящим мастером.

Будучи студентом в мастерской Бориса Иогансона, однажды Венеамин услышал нелицеприятную критику от уважаемого преподавателя, что натюрморты – это не самая сильная его сторона, и возражать было немыслимо. По воспоминаниям современников Борис Владимирович был невероятным жизнелюбом и оптимистом. Вениамин Гончаренко же был по натуре более спокойным. Его доверие к преподавателю было безграничным. На какое-то время Вениамин Гончаренко сосредоточился на жанровых сценах, портретах и пейзажах.

Долго советам преподавателя он следовать не мог. Его творческая дорогая привела художника во Владивосток. В 1962-м он становится первым ректором Дальневосточного педагогического института искусств. Здесь у него получается раскрыть себя и своё дело заново. Спустя годы кропотливой работы Вениамин Алексеевич в 1985-м году получает почётное звание деятеля искусств РСФСР.

На двумерной плоскости картин Гончаренко цветы приобретают удивительную объемность. Мазок Вениамина Алексеевича отличается плотностью, тяжестью и насыщенностью. Он включает в себя множество оттенков и чистых цветов, создавая магическое сочетание колористических переливов. Именно благодаря этому мазку формируются предметы и цвета. Натюрморт Вениамина Алексеевича плавно и ненавязчиво проникает в области обоняния, осязания, вкуса и даже звука.

Владивосток для многих художников стал источником вдохновения. Благодаря нашим пейзажам живописцы завоёвывали награды и становились великими мэтрами. Многие думают, что из-за куража нашего города здесь цветёт только современное искусство. Однако на примере этих великих людей можно с точностью сказать, что Владивосток – место для всех жанров.