Забытые миры Приморья. Как удэгейские сказки учат современников слышать тайгу?

Выбросить ребёнка — обычный сюжет в сказках удэгейцев. Зачем народ, чтущий предков, сочинял такие жестокие истории? Объясняем глубинный смысл культуры удэгейцев

Какими только сказочными персонажами взрослые не пугают детей. Бабайками, пиковыми дамами, девушкой из «Звонка», а современные ребятишки ночью под кроватью уже боятся слендермэна или сиреноголового. Пугающие сказки есть во многих культурах.

В основном они играют роль поучительных историй: «Веди себя хорошо, а то отдадим тому страшному бабайке». Такой фольклор сохранился у предков, населявших Приморский край.

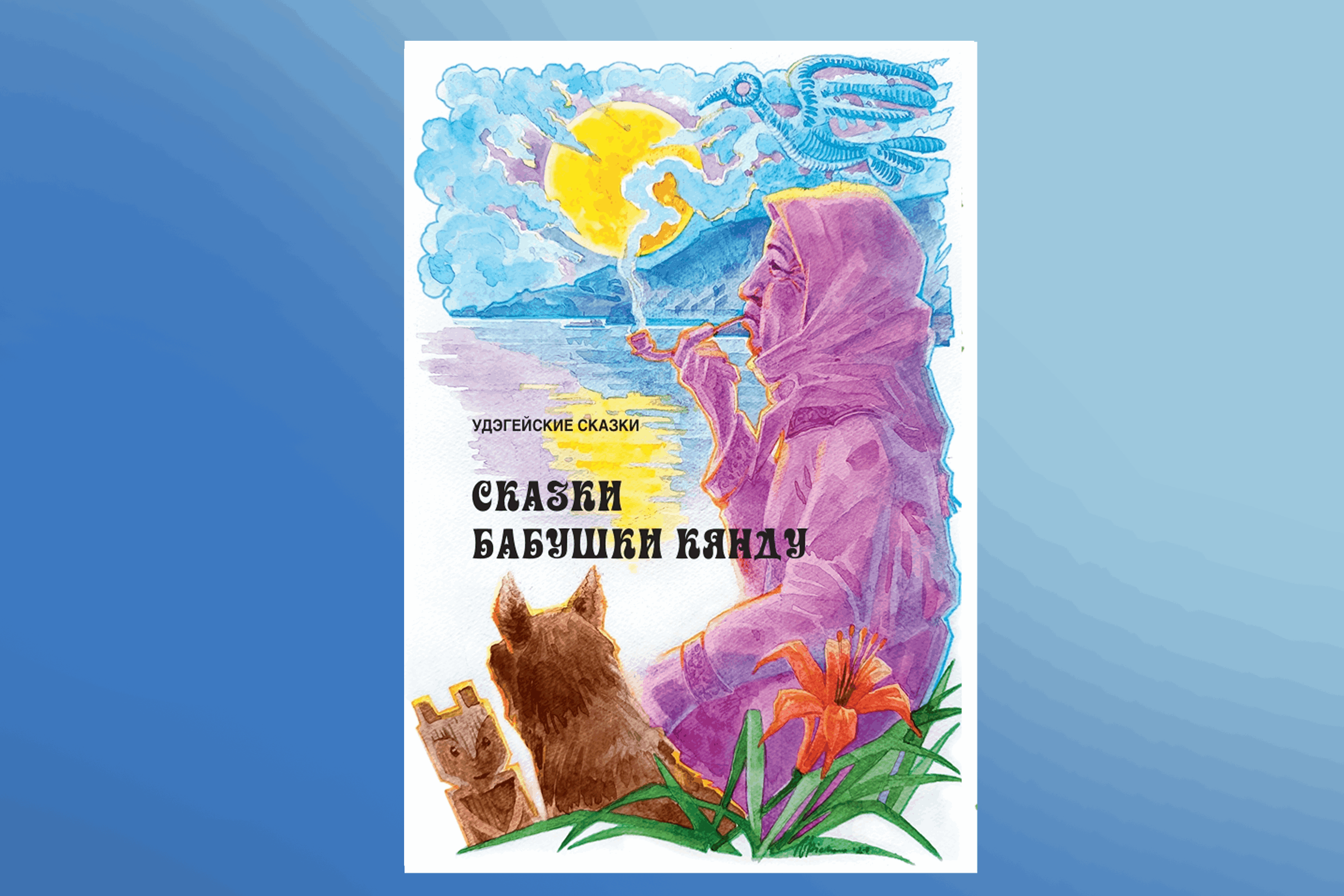

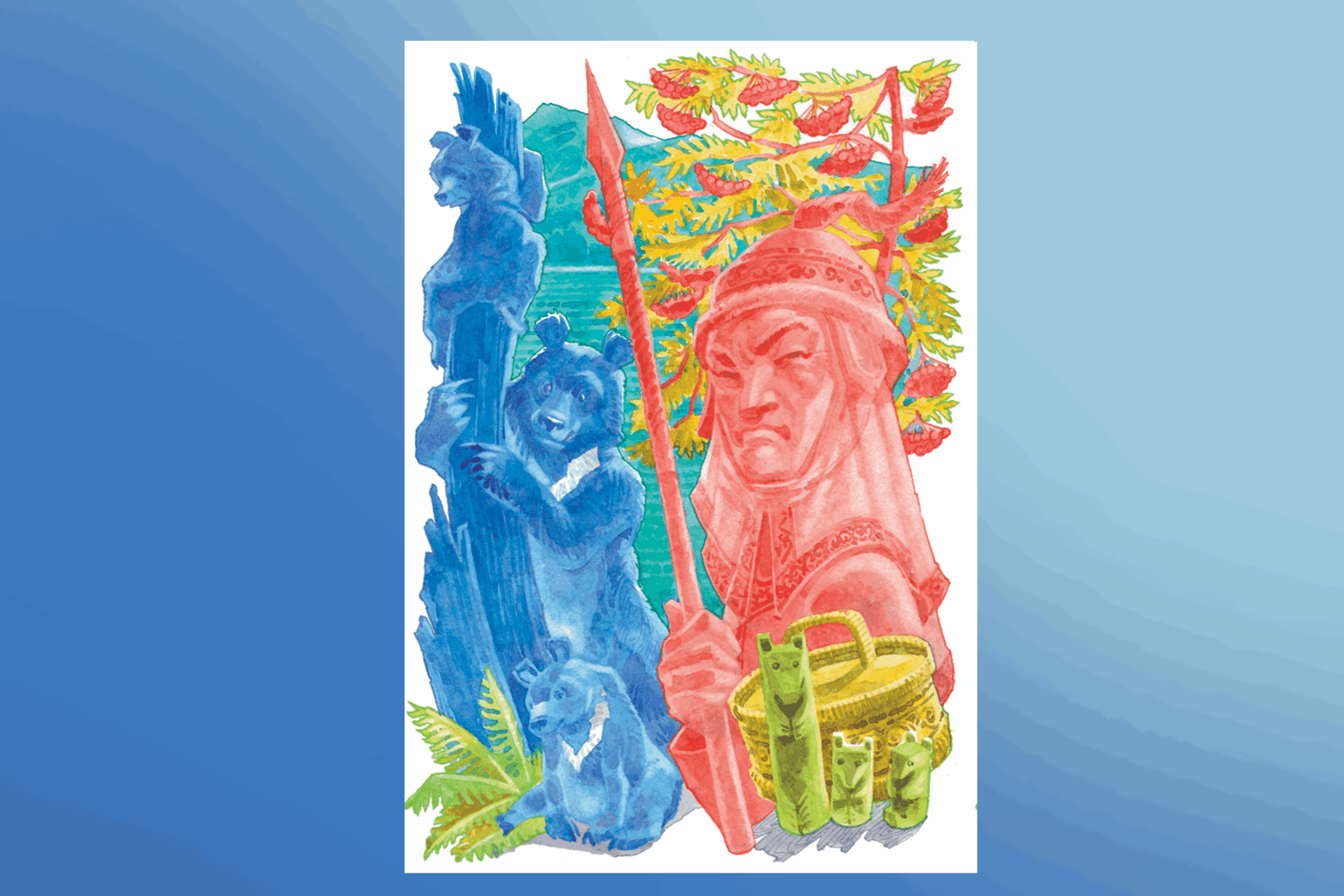

Более того, он известен далеко за его пределами. Сегодня мы поговорим о сборнике «Сказки бабушки Кянду», в который вошли сказки удэгейской сказительницы Кянду Кимонко. Советуем вам приготовиться к самым неожиданным сюжетным поворотам, ведь эти сказки умеют удивлять.

Удэгейский народ известен всему миру благодаря Дерсу Узала. Отважный охотник и верный друг Арсеньева, который превратился в своеобразный символ края, стал героем множества книг и фильмов. Но Дерсу — лишь часть культуры. Чтобы понять удэгейцев глубже, мы исследуем их сказки.

Для малых коренных народов сказитель — больше, чем рассказчик. Раньше искусство повествования было уделом шаманов, которые, как считалось, видели миры, недоступные простому взгляду.

Такой сказительницей и стала Кянду Кимонко. Родившаяся в 1896 году на севере Приморья, она была крещена как Клавдия, но с приходом советской власти вернула себе удэгейское имя и начала работать в колхозе. В 16 лет её выдали замуж за охотника с реки Хор. Многогранный талант Кянду — она пела, рисовала и сочиняла — заметили лишь в 1970-х, когда этномузыковед Юрий Шейкин записал её сказки для сохранения наследия народа.

Cовременное поколение удэгейцев гораздо лучше владеет русским языком, чем их предки. Устный фольклор начинает ускользать из рук самих носителей. И, чтобы культура не оставалась уделом учёных-лингвистов, фольклор решили издать в современном сборнике с красочными иллюстрациями, переводом на русский и нотными вставками напевов. Тут и настал звёздный час для сказок Кянду Кимонко, которые полвека таились в ожидании подходящего момента.

Российский фонд культуры вместе с доктором филологических наук Еленой Перехвальской, переводчиком с удэгейского Онисией Кялундзюга и этномузыковедом Ольгой Шейкиной в конце прошлого года смог представить уже готовое издание сказок. Работа не сложилась так ладно, если бы не вклад внучки самой Кянду.

Заслуженный работник культуры РФ Надежда Кимонко — одновременно кровная и духовная носительница сказок. Для неё книга стала настоящим признанием в любви к с своему народу и семье. Нам удалось пообщаться с внучкой сказительницы и погрузиться в скрытый от обыденности сказочный мир Приморья.

Надежда Ефимовна, давайте немного окунёмся в ваше детство. Чем сказки вашей бабушки вам запомнились больше всего?

- Бабушка Кянду рассказывала потрясающие истории — героические и мистические. Сейчас мне всё-таки кажется, что они были не для детских ушей. Помню, как было одновременно жутко и интересно — всегда ждёшь развязки, затаив дыхание. Она обладала особой манерой: всего лишь интонацией вступления создавала невероятную интригу. Но страх этот был светлым — ведь в основе всегда была борьба добра со злом. И главный урок: кто нарушает обычаи предков, тот становится носителем зла.

- Как сегодня отличить настоящую удэгейскую легенду от придуманной? Жив ли ещё подлинный фольклор?

- Сами удэгейцы среди жанров фольклора выделяют ниманку (сказку), тэлунгу (предание), ехэ (песню), нагбусинку (загадку). Но самым популярным остаётся сказка.

Сохранить это богатство помогли энтузиасты: этномузыковеды Шейкины, сказительница Валентина Кялундзюга и фольклорист Михаил Симонов. Они успели записать уникальные сказания у последних настоящих носителей традиции. К сожалению, таких хранителей знаний сегодня уже не осталось.

Многие произведения фольклора отсылают к реальным местам и событиям. Например, в сказке «Сэндулэ» бабушки Кянду описывается конфликт героя Егдига с великаном. Рассердившись на Егдига, человек–гора уходит к морю. Известный исследователь и доктор исторических наук Сергей Березницкий в своей статье изучает скалы, связанные с образом великана. По мнению современных информантов удэгейцев, орочей, великан живет в пещерах около моря.

- О чём вас заставляли задумываться сказки бабушки?

Бабушка Кянду не учила нас, как правильно жить. С помощью сказок она передавала каноны светлого и жестокого мира: преодолевая страх, добиваться своих целей, не бояться трудностей, жить в гармонии с природой, помогать людям.

Пока кажется, что сказки удэгейцев повторяют законы фольклора других народов, в том числе и русского. Со слов Надежды, можно понять, что предания дают советы не напрямую, а учат жить между строк.

Однако не всё так однозначно. После прочтения удэгейских сказок начинает казаться, что ты только что побывал в совсем другой незнакомой вселенной, где и законы другие, и мораль иная. Мы предлагаем вам тоже окунуться в новый мир и сделать выводы о поучениях удэгейцев. Внимание, сказка!

«Как Бэле вырастила из пальчика Егдига» (краткий пересказ)

Родители юноши Егдиги, устав таскать его охотничью добычу, решили от него избавиться. Хитростью уложили сына в гроб, усыпили и, засыпав червями, пустили по реке. Гроб миновал пристал к берегу, где жила добрая девушка Бэле. Она обнаружила среди червей мизинец юноши. Вымыв его и завернув в рысий мех, Бэле семь суток качала колыбель, пока палец не превратился в Егдигу.

Окрепнув, он стал искусным охотником. Навестив родителей, Егдига увидел, как те, питаясь отбросами, день за днём винят друг друга в его гибели. Тогда он с Бэле ушёл в глубь тайги, где они создали семью и зажили в достатке.

Сюжет удэгейской сказки самобытен и архаичен. Этим он и отличается и от русских фольклорных традиций, и от традиций других народов Дальнего Востока. Основной упор в преданиях идёт на сохранение природы. Как говорила сама Кянду Кимонко:

«Надо беречь природу и относиться к ней бережно, соблюдая традиции предков».

Удэгейцы также верили, что духи и звери любили сказки и в благодарность за сказывание наделяли человека здоровьем, благополучием, промысловой удачей. Если улов был богатым, считалось, что немалую роль в этом сыграл сказитель.

Сегодня удэгейский фольклор обретает вторую жизнь. Энтузиасты и потомки сказителей издают книги, записывают песни и проводят фестивали, чтобы язык и традиции не канули в лету. Надежда Кимонко продолжает дело бабушки — рассказывает её сказки и организует конкурс «Нингман», чтобы найти новых сказителей.

Удэгейские предания уже сплотили одну семью. Остаётся верить, что магия этих древних историй поможет возродить уникальную культуру и для будущих поколений.

Часть изображения создана при использовании ИИ